睡眠障害の診断・治療と全身への影響 閉塞性睡眠時無呼吸症候群、不眠症、むずむず脚症候群など徹底解説

市川市・八幡地域の皆様へ:アーツ歯科&小児デンタルランドが解説する、見過ごされがちな子どもの睡眠障害と全身の健康

市川市、そして八幡にお住まいの保護者の皆様、「お子さんの睡眠について、心配なことはありませんか?」近年、子どもの睡眠障害が社会問題として浮上しており、その影響は学業成績や行動だけでなく、全身の健康、さらには将来的な生活習慣病のリスクにも及ぶことが分かっています。この重要なテーマについて、アーツ歯科&小児デンタルランドが、専門家によるセミナーの内容を基に、子どもの睡眠障害の種類、症状、診断、そして治療の重要性について詳しく解説します。

アーツ歯科&小児デンタルランドは、お口の健康だけでなく、お子様の健やかな成長を多角的にサポートすることを目標としています。睡眠は成長ホルモンの分泌や脳の発達に不可欠であり、歯科領域とも密接に関わっています。この解説を通じて、保護者の皆様が睡眠障害に対する理解を深め、早期発見・早期治療につながる一助となれば幸いです。

——————————————————————————–

1. 現代社会における子どもの睡眠問題の深刻化:24時間という制約と情報過多の時代

現代は「情報の津波」の時代と呼ばれ、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しています。学習塾、学校、エンターテイメント、スポーツ活動など、やらなければならないことが山積しており、使える時間は限られています。1日は24時間で固定されており、その時間を増やすことはできません。多くの場合、時間を捻出するために削られてしまうのが「睡眠時間」です。

大人が約8時間の睡眠を必要とするのに対し、子どもは10〜12時間の睡眠が推奨されています。しかし、多忙な生活の中で十分な睡眠時間を確保できない子どもが増えており、これは特に小児やティーンエイジャーにとって大きな負担となっています。幼少期に過度な活動を求められることで、睡眠時間が短縮され、睡眠不足に陥る子どもが少なくありません。

この問題は、長期的に見ると、現在健康な子どもたちの全体的な健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、睡眠障害を認識し、特定し、評価し、診断し、治療することが非常に重要です。親自身も「子どもの睡眠をどうにかしよう」と考える一方で、自身の睡眠を犠牲にしているケースも多く、親の健康的な睡眠もまた、子どものケアや自身の健康な老後にとって不可欠であると指摘されています。千葉県市川八幡の皆様には、この問題に真剣に向き合っていただきたいと願っています。

2. 一般的な睡眠障害の種類とその特徴

睡眠の問題は、多岐にわたる要因から生じます。大きく分けて以下の4つのタイプがあります。

1. 年齢に不適切な睡眠時間(睡眠制限、不眠症):必要な睡眠時間を確保できていない状態を指します。

2. 睡眠の質の低下(睡眠分断):睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚などにより、深い睡眠が妨げられ、睡眠が断片化される状態です。

3. 不適切な睡眠タイミング(概日リズム睡眠障害):就寝・起床時間が不規則であったり、体内時計がずれていたりする状態です。

4. 日中の過度な眠気(過眠症):ナルコレプシーや睡眠不足などが原因で、日中に耐え難い眠気に襲われる状態です。

これらの問題は、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、不眠症、過眠症、睡眠時随伴症、歯ぎしり、睡眠てんかんなど、様々な形で現れることがあります。

3. 小児によく見られる睡眠障害の症状

子どもの睡眠障害の症状は、成人とは異なる特徴を持つことがあります。保護者の方が気づくことが多いのは、以下のような症状です。

• いびき、呼吸停止、または呼吸の一時的な中断(睡眠時無呼吸)

• 非常に寝相が悪い、絶えず寝返りを打つ、手足をばたばたさせる(むずむず脚症候群やむずむず睡眠障害)

• 入眠困難:「子どもがベッドに入っても、何時間も眠れない」という訴え。

• 起床困難:特にティーンエイジャーに多く、朝、学校に行くためにベッドからなかなか起きられない。

• 頻繁な夜間覚醒:夜中に何度も目を覚まして親のところに来る、または赤ちゃんが夜中に泣いて起きる。

• 日中の過度な眠気(過眠症):授業中に眠ってしまう、日中も夜間も過剰に眠る。

• 悪夢や夜驚症。

これらの症状に加えて、直接睡眠と結びつかないように見える「非特異的な症状」も存在します。

• 歯ぎしり(ブラキシズム):成人だけでなく子どもにも非常に多く見られます。

• 睡眠中の慢性的な咳、おねしょ(夜尿症)。

• 顎関節の痛みや問題(特に年長児)。

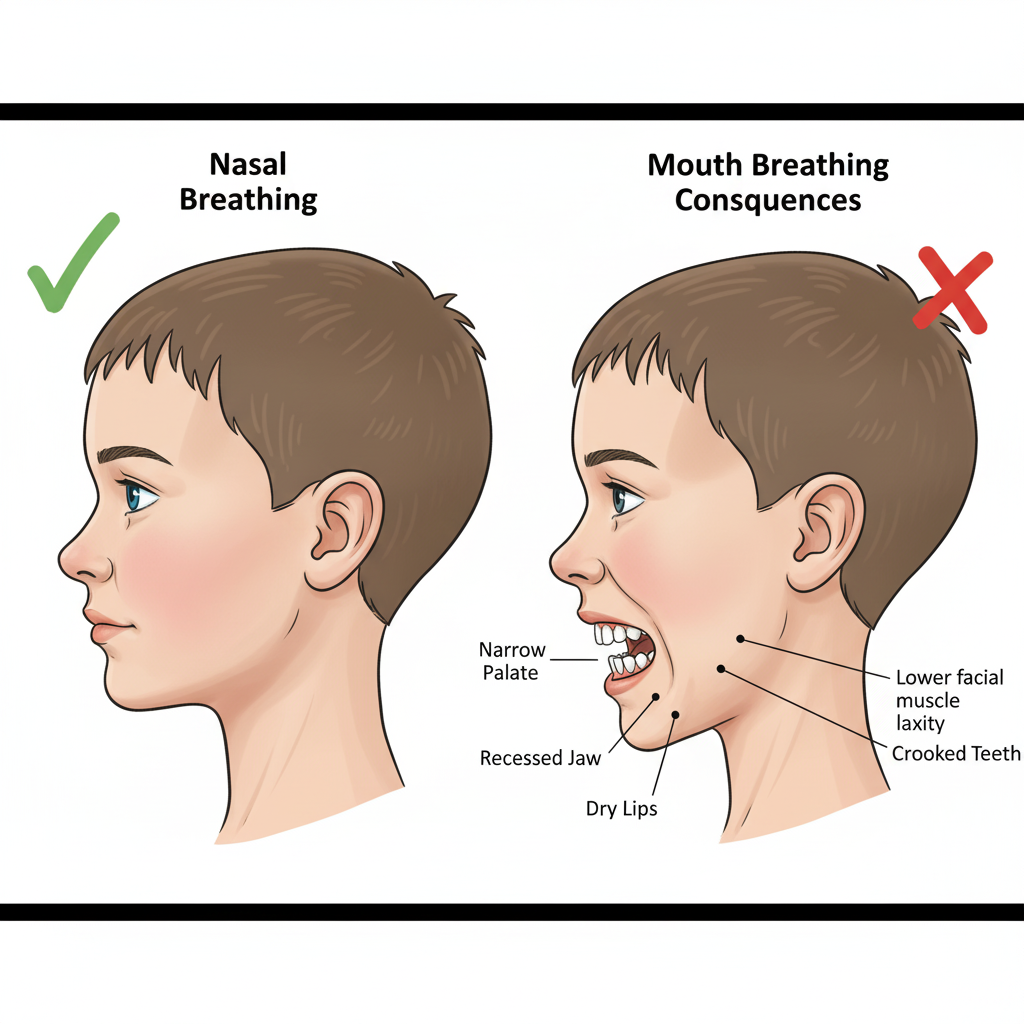

• 朝の口の渇き(口呼吸の兆候)。

• 首の痛み:気道を確保するために首を伸ばした姿勢で寝るため。

• 朝の頭痛や夜中の激しい頭痛。

• 変わった寝姿勢。

• 喘息、アレルギー、ADHDの症状悪化、または治療薬への反応不良:これらは睡眠障害が隠れている可能性を示唆します。

• 不眠症と睡眠障害の併存。

市川市

千葉県市川八幡にお住まいの保護者の皆様、これらの症状にお子さんが当てはまる場合、アーツ歯科&小児デンタルランドにご相談ください。早期の気づきが、お子さんの健康を守る第一歩となります。

4. 閉塞性睡眠時無呼吸症候群 (OSA) の詳細

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)は、睡眠中に気道が部分的または完全に繰り返し閉塞することで、呼吸が停止または弱くなる状態です。これは、単なるいびきにとどまらず、全身に炎症を引き起こす不均一な(多様な症状を示す)全身性の炎症性疾患と定義されています。

4.1. OSAの多様な症状と原因

OSAの患者は非常に多様な症状を示します。ある患者は日中の眠気を訴えるかもしれませんが、別の患者は眠気がないかもしれません。ADHDのような症状、学習困難、怒りの管理の問題、高血圧、いびきだけを訴える患者もいます。

OSAは、以下の「トリプルセオリー」メカニズムによって引き起こされると考えられています。

1. 感受性のある宿主:肥満、大きな扁桃腺を持つ子どもなどが該当します。

2. 遺伝的要因:炎症プロセスを起こしやすい体質や、特定の症状を現しやすい遺伝的傾向。

3. 環境要因:汚染された環境、アレルギーを引き起こす環境、食生活の選択によって肥満のリスクが高まる環境など。

4.2. 小児OSAの診断基準

18歳未満の小児において、OSAの診断には以下のいずれかの特徴が少なくとも一つ必要です。

• いびき

• 奇異呼吸パターン(胸がへこみ、お腹が膨らむシーソー呼吸)

• 日中の眠気、多動性、学習困難、または行動の問題

これらの特徴に加え、睡眠検査(ポリソムノグラフィー)で以下のいずれかの所見がある場合に診断されます。

• 閉塞性無呼吸指数(AHI)が1時間あたり1回以上。

• いびきがあり、夜間の25%以上で二酸化炭素濃度が50 mmHgを超える閉塞性換気低下(高炭酸ガス血症)。

4.3. いびきの重要性:OSAを伴わない習慣性いびきも問題に

習慣性いびきは、OSAを伴わず週に3回以上いびきをかくことと定義されます。一部では「良性」と見なされることもありますが、いびき自体を病気と捉えるべきであり、OSAを発症するまで治療を待つべきではないという意見もあります。実際、いびきのみでOSAがない子どもでも、集中力低下や学業成績不振を引き起こす可能性があります。

一般人口の約8〜12%の子どもがいびきをかき、そのうち1〜3%がOSAを発症しています。いびきをかく子どもの数はOSAの子どもの数よりもはるかに多いため、いびき自体も治療すべき重要な症状であると言えます。

4.4. 小児OSAの有病率とピーク年齢

小児におけるOSAの有病率は1〜3%と報告されています。OSAのピーク年齢は1.5歳から5歳頃です。これは、この時期にアデノイドや扁桃腺が成長のピークを迎えることと関連しています。アデノイドは1〜2歳で成長が始まり3〜4歳でピークに達し、扁桃腺は4〜5歳でピークに達するため、この年齢層が最もOSAのリスクが高いとされています。思春期前は男女間で有病率に差はありませんが、思春期以降は男児の方がOSAのリスクが高くなります。

4.5. OSAの具体的な症状

• 夜間症状:いびき、口呼吸、速い呼吸、夜間発汗、おねしょ、夜驚症、悪夢、首を伸ばして寝る。

• 日中症状:朝の頭痛、日中の眠気、多動性(ADHDと診断されることもある)、学業不振、不安、うつ病、常に疲れている、体の痛み。

これらの症状は、親が気づきやすいものと、そうでないものがあります。

4.6. 見過ごされがちなOSAと隠れた症状

「うちの子はいびきをかかないから大丈夫」と思っていませんか?OSAであっても、いびきが非常に小さかったり、断続的であったりするため、親が気づかないケースが多くあります。特に、仰向けで寝ている時だけいびきをかく、レム睡眠中だけいびきをかく、病気の時だけいびきをかくなど、いびきには夜間や状況による変動があるため、親が一晩中観察していないと見過ごされがちです。

また、喘息、アレルギー、ADHD、不眠症といった他の疾患に焦点を当てていると、その症状の背後に隠れているOSAを見落とすこともあります。適切な質問をしなければ、潜在的なOSAを見つけることはできません。

4.7. 未治療のOSAがもたらす長期的な影響

OSAが適切に認識され、治療されない場合、子どもたちの健康に長期にわたる深刻な影響を及ぼします。

• 慢性的な睡眠分断と質の低下。

• 認知・行動への影響:学習能力の低下、注意欠陥・多動性障害(ADHD)様症状。早期に発見・治療されないと、脳にすでに変化が生じており、治療後の回復が完全ではない可能性もあります。

• 心血管系への影響:高血圧、早期動脈硬化のリスク。

• 成長への影響:成長障害(成長ホルモンの分泌は睡眠中に促進されるため)。扁桃腺やアデノイドの切除後に成長スパートが見られることがあります。

• 代謝への影響:インスリン抵抗性、脂質異常症。肥満はOSAを悪化させる致命的な組み合わせとなり得ます。

• 神経認知機能の低下:記憶力の低下、集中力の欠如、学業不振。

• 夜尿症(おねしょ):特に、一度おねしょが治まっていたにもかかわらず再び始まる場合、OSAが原因である可能性があります。

これらの理由から、小児の睡眠呼吸障害のスクリーニングを毎年行うことの重要性が強調されています。アーツ歯科&小児デンタルランドでは、お子さんの全身の健康のため、定期的なチェックアップの際に睡眠に関するお悩みについても伺うことができます。

4.8. OSAの具体的な原因(医学的観点)

鼻先から喉の奥まで、様々な解剖学的要因がOSAの原因となります。

• 鼻の問題:鼻弁虚脱、鼻中隔彎曲、鼻甲介肥大。

• 口蓋・咽頭の問題:扁桃腺肥大、アデノイド肥大。

• 舌の問題:舌の肥大、舌根沈下(特に乳幼児)。

• 肥満。

これらの原因を特定するためには、詳細な臨床診察、X線検査(アデノイドの評価)、CBCT(顔面骨格の評価)、気道内視鏡検査(軟部組織の評価)などが組み合わせて行われます。

4.9. OSAの評価と診断:睡眠検査(ポリソムノグラフィー)の役割

問診票や病歴聴取では、症状や負担の程度は把握できますが、OSAの診断はできません。確定診断を下し、OSAの重症度を評価するためには、**睡眠検査(ポリソムノグラフィー)**が不可欠です。この検査では、脳波、心電図、脚の動き、鼻の気流、胸腹の呼吸努力などが記録されます。

睡眠検査の例を見ると、患者が呼吸をしようとしているにもかかわらず、気流が停止している状態(閉塞)が確認できます。気道が閉塞すると、脳は一時的に覚醒して気道を開放しようとします(微小覚醒)。この繰り返しにより、睡眠が断片化され、酸素飽和度が繰り返し低下します(間欠的低酸素症)。この「ジェットコースターのような睡眠」が毎晩続くことで、子どもの脳にどれほどの悪影響があるか想像に難くありません。未治療の場合、神経認知機能の低下や心血管疾患のリスクが高まります。

OSAの重症度分類は、AHIに基づいて以下のように定義されます。

• 軽度:AHI 1〜5回/時間

• 中等度:AHI 5〜10回/時間

• 重度:AHI 10回/時間以上

しかし、小児の場合は1回でもあれば、問題があるとされています。

4.10. OSAの治療法

OSAの治療法は多岐にわたり、個々の患者の病態に合わせて選択されます。

• 生活習慣の改善:減量、寝る姿勢の調整。

• 薬物療法:点鼻ステロイド、モンテルカスト(アレルギー薬)、酸素療法(一部の患者)。

• 外科的治療:アデノイド切除術、扁桃腺切除術が最も一般的です。その他、口蓋形成術、気管切開術(重症例)などがあります。

• CPAP療法、BiPAP療法:持続陽圧呼吸療法。特に、肥満が根底にある場合など、外科的治療だけでは完全な回復が見られないケースで用いられます。小児へのCPAP使用は、顔面骨格の成長への影響を考慮し、短期的な利用が推奨されます。

• その他:急速口蓋拡張装置、下顎前方整位装置、口腔筋機能療法なども選択肢となります。

5. その他の重要な睡眠障害

OSA以外にも、子どもの健康に影響を及ぼす様々な睡眠障害があります。

5.1. 不眠症 (Insomnia)

不眠症は、入眠困難、睡眠維持困難、早朝覚醒、または頻繁な夜間覚醒のいずれかを指します。

• 原因:不安、ストレス、不規則な睡眠習慣、質の悪い睡眠衛生(寝る前の過度なスクリーンタイムなど)。

• 管理:厳格な睡眠衛生の実施が基本です。具体的には、就寝時間の制限設定、行動修正、適切な光・暗闇の合図、一貫した就寝ルーティンなどが含まれます。子どもには、寝る前の読書やリラックス、軽いマッサージなども有効です。小児の不眠症治療に薬物を使用することは稀で、必要に応じてメラトニンや一部の抗アレルギー薬が用いられます。

【症例紹介:不眠症と社会的ジェットラグ】 16歳の肥満気味の男児は、気分が落ち込み、集中力が低下し、学業成績が落ちていると訴えていました。日中は授業中に眠ってしまい、非常にイライラし、毎朝頭痛があり、車に乗るとすぐに眠ってしまいます。夜は10時や11時に眠ることができず、朝は6時半に起きなければならないのに、なかなか起きられません。母親は「昏睡状態かと思った」と救急車を呼んだこともありました。

診察の結果、彼は毎日午後11時までビデオゲームをしており、その後ベッドに入っても午前2時まで眠れませんでした。平日は4〜5時間しか眠れず、週末は午前2時以降もゲームを続け、午前3時頃に眠り、午後2〜3時まで寝て10〜11時間も眠っていました。

これは、典型的な**遅延性睡眠相症候群(Delayed Sleep Phase Syndrome)**です。ティーンエイジャーの体内時計は成人や小学生とは異なり、メラトニンの分泌が遅くなるため、午後10時や11時より早く眠ることが生理的に難しい場合があります。これに、学業、スポーツ、友人との交流、ソーシャルメディア、スクリーンタイムなどが加わり、就寝時間がさらに遅くなります。一方で、学校は早く始まるため、平日の睡眠が著しく不足し、週末に寝だめをすることで、身体は異なるタイムゾーンにいるような状態(社会的ジェットラグ)になります。

このような状況は、単なる「怠け者」や「やる気がない」と誤解されがちですが、根本には睡眠の問題があります。治療には、良い睡眠衛生、規則正しい光暴露、平日と週末で一貫した睡眠時間の維持、低用量のメラトニンなどが用いられます。

5.2. 行動性小児不眠症 (Behavioral Insomnia of Childhood)

特に3〜5歳未満の乳幼児に見られる不眠症で、以下のタイプがあります。

• 睡眠開始随伴型:授乳中、抱っこされている、揺られているなど、特定の行動がないと眠れない状態。

• 制限設定障害:寝る時間になっても「お腹が空いた」「水が飲みたい」「トイレに行きたい」などと言って親の境界を試そうとする状態。

これらは行動上の問題であり、親子の双方にストレスをもたらします。行動療法に基づいた介入計画を立てることが有効です。

5.3. 睡眠時随伴症 (Parasomnias)

睡眠中に起こる異常な行動や体験で、夜驚症、夢遊病、悪夢などがあります。

• 夜驚症:ノンレム睡眠中に起こり、大声で叫んだり暴れたりしますが、目覚めてもその出来事を覚えていません。

• 悪夢:怖い夢を見て、それを覚えています。

• 原因:睡眠覚醒サイクルの未熟さ、ストレス、過度の疲労などが考えられます。

• 治療:主に睡眠の質の改善(睡眠修正)によって行われ、乳幼児への薬物使用は稀です。

5.4. むずむず脚症候群 (Restless Leg Syndrome – RLS)

脚を動かしたいという抑えがたい衝動があり、通常、不快な感覚(「脚にアリが這うような」「脚がうずく」など)を伴います。脚を動かしたり、伸ばしたりすると一時的に症状が改善します。症状は夕方から夜にかけて悪化し、休息時に顕著になります。

小児の場合、症状を言葉で表現するのが難しいため、絵を描いて「ここが痛い」「ピンで刺されているようだ」と表現することもあります。家族歴があることも多く、睡眠検査では脚の動きの増加が認められます。鉄欠乏との関連が強く、血清フェリチン値が低い場合に鉄剤の補充が有効です。

5.5. むずむず睡眠障害 (Restless Sleep Disorder) と周期性四肢運動障害 (Periodic Limb Movements in Sleep)

最近提唱された概念で、睡眠中の頻繁な全身の動きを特徴とし、日中の症状を伴います。むずむず脚症候群と同様に、鉄欠乏が関連していることが多いです。

• 症状:寝返りが非常に多い、ベッドの中で蹴ったり手足を動かしたりする、様々な姿勢で寝る。日中はイライラしやすく、集中力に欠けます。

• 診断:睡眠検査で1時間あたり5回以上の大きな体動が認められます。

• 治療:鉄剤の補充が有効な場合が多く、ビタミンD、マグネシウム、または一部の神経調節薬が用いられることもあります。

周期性四肢運動障害は、睡眠中に規則的な間隔で脚のけいれんや動きが繰り返し起こる状態です。これも脳の微小覚醒を引き起こし、睡眠の質を低下させます。

5.6. ナルコレプシー (Narcolepsy)

過度な日中の眠気を特徴とする神経学的疾患で、突然の睡眠発作、睡眠麻痺などを引き起こします。脳内の覚醒を調節する神経伝達物質(ヒポクレチン/オレキシン)を産生する細胞の損傷が原因とされています。自己免疫や遺伝的要因、インフルエンザ感染などがトリガーとなる可能性が指摘されています。

• 症状:眠気、睡眠発作、睡眠麻痺(体が動かせない)、断片的な夜間睡眠。

• 診断:睡眠検査に加えて、日中の複数回睡眠潜時検査(MSLT)が非常に重要です。日中の昼寝中にレム睡眠が出現するとナルコレプシーの診断に強く示唆されます。

• 治療:専門医による診断と治療が必要です。

6. 鑑別診断の重要性:症状の背後にある多様な原因

日中の過度な眠気やADHD様症状は、単に睡眠時無呼吸症候群が原因であるとは限りません。ナルコレプシー、不眠症、睡眠不足、薬の副作用など、様々な原因が考えられます。同様に、歯ぎしりやむずむず脚などの症状も、鉄欠乏、胃食道逆流症、自律神経活動亢進など、多様な原因を持つ可能性があります。

そのため、症状だけで安易に診断を下すのではなく、詳細な睡眠に関する病歴聴取を行い、必要に応じて睡眠専門医、小児科医、耳鼻咽喉科医、そして歯科医といった各専門家が連携して、根本的な原因を特定することが極めて重要です。

7. 子どもの睡眠衛生の基本的なヒント

お子さんの健康的な睡眠を育むために、以下の点を実践しましょう。

• 一貫した就寝ルーティン:毎日同じ時間に寝る準備を始め、同じ流れで就寝する。

• 寝る前のスクリーンタイム制限:就寝の1時間前にはスマートフォン、タブレット、テレビなどの使用を控える。

• 睡眠に適した環境づくり:寝室を静かで、暗く、涼しい状態に保つ。

• 就寝前のカフェインや多量の食事の回避:糖分を多く含む食品も控える。

• 年齢に応じた十分な睡眠時間の確保:ティーンエイジャーは8〜10時間程度が推奨されます。

8. アーツ歯科&小児デンタルランドが提供できること:市川市・八幡における地域医療への貢献

市川市、特に八幡にお住まいの皆様、お子様の睡眠に関するお悩みは、決して軽視してはならない問題です。アーツ歯科&小児デンタルランドは、歯ぎしり、顎関節の痛み、口呼吸、歯並びの問題など、口腔内の所見から睡眠呼吸障害の可能性を示唆する兆候を見つけることがあります。

私たちは、単に虫歯治療や予防だけでなく、お子さんの全身の健康、特に健やかな成長に不可欠な睡眠の問題についても注意深く観察し、早期発見に努めています。

• スクリーニングと啓発:お子さんの定期検診の際に、保護者の方に睡眠に関する質問を行うことで、潜在的な睡眠障害の兆候を見つけるお手伝いをします。

• 歯科的な介入:歯ぎしりがあるお子さんには、歯の保護のためのマウスピースの作成を検討することもあります。

• 適切な専門機関への紹介:睡眠障害の疑いがある場合は、睡眠専門医、小児科医、耳鼻咽喉科医など、専門の医師への受診をお勧めし、連携して最適な治療へと導きます。

睡眠障害の解決は、お子さんの成長、学業成績、行動、そして長期的な健康に計り知れない良い影響をもたらします。もしお子さんの睡眠について少しでも気になることがあれば、市川市 八幡のアーツ歯科&小児デンタルランドへお気軽にご相談ください。私たちは、地域の子どもたちの笑顔と健康な未来のために、全力でサポートさせていただきます。