歯ぎしり・食いしばり(睡眠時ブラキシズム)の真実:子どもから大人まで、その見過ごされがちなリスクと最新の総合治療

千葉県市川市八幡に位置するアーツ歯科&小児デンタルランドでは、小児から成人まで幅広い年齢層の患者様に対し、睡眠時ブラキシズム(歯ぎしり・食いしばり)の診断と治療に力を入れています。特に、小児矯正や上顎拡大、そして非抜歯を視野に入れた包括的なアプローチを通じて、患者様一人ひとりに最適な治療計画をご提案しています。

「歯ぎしり」や「食いしばり」と聞くと、単なる癖だと軽視されがちですが、これらは「睡眠時ブラキシズム」と呼ばれる睡眠関連運動障害の一つであり、全身の健康にまで影響を及ぼす可能性があります。この度、提供された最新の医学的知見に基づき、睡眠時ブラキシズムの全貌と、アーツ歯科&小児デンタルランドが提供する包括的な治療について深く掘り下げてご紹介します。

——————————————————————————–

睡眠時ブラキシズムとは? その多様な症状と定義

睡眠時ブラキシズムは、一般的に「歯ぎしり」や「食いしばり」として知られる、睡眠中に無意識に行われる口腔活動です。国際睡眠障害分類第3版(ICSD-3)では、これを睡眠関連運動障害の一つと位置づけており、睡眠中に歯を擦り合わせる「グラインディング(歯ぎしり)」や、強くかみしめる「クレンチング(食いしばり)」、あるいは下顎を突き出す「ブレイシング(食いしばり)」といった反復的な顎の筋肉活動によって特徴づけられます。これらの活動は、機能的な目的を持たず、生理的な機能も果たさない不随意な行動です。

ブラキシズムは、その持続時間や様式によっていくつかのタイプに分類されます。例えば、リズミカルな活動を伴う「間欠性(Phasic)」タイプ、持続的な「持続性(Tonic)」タイプ、あるいはこれらが混在する「混合(Mixed)」タイプがあります。また、睡眠中に発生する「睡眠時ブラキシズム」が一般的ですが、日中の覚醒時にも歯ぎしりや食いしばりを行う「覚醒時ブラキシズム」も存在します。興味深いことに、夜間のブラキシズムを持つ患者の一部は昼間もブラキシズムを起こしますが、昼間のブラキシズムを持つ患者は例外なく夜間にもブラキシズムを起こすことが多いとされています。

アメリカ睡眠医学会(AASM)の診断基準では、睡眠中の規則的または頻繁な歯ぎしり音の存在に加え、以下の臨床的特徴の一つ以上を伴うものと定義されます。

• 歯の異常な摩耗

• ベッドパートナーによる歯ぎしりの報告

• 起床時の顎の筋肉の痛みや疲労

• 側頭部の頭痛

• 起床時の顎関節のロック

これらの症状が3ヶ月以上慢性的に続く場合に、睡眠時ブラキシズムが強く疑われます。また、これらの症状は、他の医学的・神経学的疾患や薬物の影響によって説明できないものである必要があります。

小児から大人まで、あらゆる世代に共通する問題

睡眠時ブラキシズムは、乳幼児期から高齢者まで、あらゆる年齢層で発生する可能性のある一般的な疾患です。実際、一般人口における3番目に多い睡眠関連運動障害とされています。

• 小児期: 最初の乳歯が生え始める生後まもなくからブラキシズムが始まることがあります。乳幼児期のブラキシズムは臨床的に有意でないことが多く、歯が生える際の歯茎の感覚によるものと考えられます。しかし、幼児期(約15〜20%)になると、より明確なブラキシズムが見られ、その多くは軽度で自然に改善しますが、一部の小児では非常に顕著な症状を呈することもあります。

• 青年期から成人期: 青年期には8〜12%、成人では6〜8%、高齢者では3〜4%と、年齢とともに発生率は減少する傾向にあります。男女間の発生率に大きな差はないとされています。

• 家族性: 睡眠時ブラキシズムは家族内での発生が報告されており、第一度近親者にブラキシズムを持つ人がいる場合、その家族もブラキシズムを発症する可能性が2.5倍高くなるという研究結果もあります。現時点では特定の遺伝子が特定されているわけではありませんが、遺伝的要因が関与している可能性が示唆されています。

世界的に見ると、アンケート調査に基づくブラキシズムの有病率は19%から29%と報告されており、地域によって差があることが分かります。これは、単なる癖ではなく、医学的・歯科的な介入が必要な健康問題として認識されるべきであることを示唆しています。

見過ごされがちなリスクと全身への影響

睡眠時ブラキシズムは、口腔内だけでなく、全身の健康にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。

1. 歯と口腔への影響

最も直接的な影響は、歯や口腔組織への損傷です。

• 歯の摩耗・損傷: 歯のエナメル質が削られ、象牙質が露出したり、ひどい場合には歯髄が露出することもあります。歯が平坦になったり、複数の歯に亀裂が入ったり、最悪の場合、歯が折れることもあります。

• 歯の痛み・知覚過敏: 歯の構造が損傷することで、痛みや知覚過敏が生じます。

• 歯肉の退縮・アブフラクション: 歯茎が下がり、歯と歯茎の境目にくさび状の欠損(アブフラクション)が生じることもあります。

• 舌や頬の損傷: 無意識に舌や頬を噛んでしまい、損傷を引き起こすこともあります。

• 顎関節症(TMJ障害): 顎関節に過剰な負担がかかることで、痛みや開口障害、クリック音などの顎関節症の症状を引き起こしたり、悪化させたりします。ブラキシズム患者の55%にTMJ障害の合併が見られ、TMJ障害患者は一般人口の6〜7倍ブラキシズムを発症しやすいとされています。

• 筋肉の肥大・痛み: 咀嚼筋(側頭筋、咬筋など)が過剰に活動することで肥大し、起床時に顎の筋肉の痛みや疲労、こわばりを感じることがあります。

• 頭痛: 特に側頭部の頭痛は、ブラキシズムの一般的な症状の一つです。

2. 睡眠の質と全身への影響

ブラキシズムは、睡眠の質を低下させ、全身にさまざまな影響を及ぼします。

• 睡眠の断片化(Sleep Fragmentation): 強い歯ぎしりや食いしばりが発生すると、80〜90%の確率で脳波覚醒(EEG arousal)が引き起こされ、睡眠が断片化されます。これは、睡眠時無呼吸症候群と同様に脳を覚醒させ、質の良い睡眠を妨げます。

• 高血圧のリスク上昇: ブラキシズムによる脳波覚醒は、心拍数の増加(頻脈)と血圧の上昇を引き起こします。一晩中頻繁にブラキシズムが起こると、血圧が繰り返し急上昇し、長期的には高血圧のリスクを高める可能性があります。

• 二次的な睡眠障害(パラソムニア): 睡眠時ブラキシズムが、悪夢や夜驚症などの二次的なパラソムニアを引き起こすことがあります。

• 日中のパフォーマンス低下: 睡眠の断片化により、日中の眠気や疲労感、集中力の低下、記憶力の問題、行動や注意力の問題を引き起こし、生活の質の低下につながります。小児においては、学習能力や記憶力にも影響を及ぼす可能性があります。

ブラキシズムの原因を探る:医学的・歯科的・心理的側面

睡眠時ブラキシズムの原因は多岐にわたり、単一の要因で説明できないことが多いとされています。主に、脳に起因する「中枢性要因」、口腔内の問題に起因する「末梢性要因」、そして「心理的要因」の3つのカテゴリーに分類できます。

1. 中枢性要因(脳に起因する要因)

脳内の神経伝達物質の不均衡が関与していると考えられています。

• 神経伝達物質: ドーパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質のバランスの乱れがブラキシズムの発症に関与するとされています。

• 薬物の影響:

◦ ニコチン: 喫煙によるニコチンは、中枢のドーパミン作動系を刺激し、ブラキシズムのリスクを高めます。

◦ SSRIs(選択的セロトニン再取り込み阻害薬): うつ病治療などに用いられるSSRI(例:プロザック、フルオキセチン)は、セロトニン経路を介して間接的にドーパミン経路に影響を与え、ブラキシズムのリスクを高めることがあります。

◦ その他: ハロペリドール、リチウム(精神疾患治療薬)、覚醒剤、アルコール、カフェインなどもブラキシズムのリスクを増加させることが報告されています。特に、多量のカフェイン摂取はブラキシズムの高リスク因子です。

• 基礎疾患:

◦ ADHD、自閉症スペクトラム障害: ADHDや自閉症スペクトラム障害の小児は、ブラキシズムを発症するリスクが高いとされています。

◦ 神経変性疾患、神経遺伝学的疾患: ダウン症候群、脳性麻痺、てんかん、HIV脳症などの患者は、顕著なブラキシズムを発症し、覚醒時にも歯ぎしりや食いしばりを行うことがあります。

◦ 睡眠関連運動障害: むずむず脚症候群(RLS)や周期性四肢運動障害(PLMD)などの睡眠関連運動障害がある場合、ブラキシズムのリスクが高まります。

2. 末梢性要因(口腔内の要因)

口腔内の物理的な問題がブラキシズムを引き起こすことがあります。

• 不正咬合(Malocclusion): 歯の噛み合わせが不均衡である場合、噛み合わせのバランスを取ろうとする無意識の動きとしてブラキシズムが生じることがあります。

• 歯周組織: 歯周組織からの刺激が、口腔活動を刺激し、ブラキシズムにつながる可能性も指摘されています。

3. 心理的要因(ストレスや不安)

精神的な要因は、ブラキシズムの発症や悪化に大きく関与します。

• ストレス、不安、不適切な対処メカニズム: 日中の強い不安やストレス、生活上の大きな出来事(事故、人間関係の問題など)、またはストレスへの対処が苦手な場合、夜間のブラキシズムが悪化することがあります。

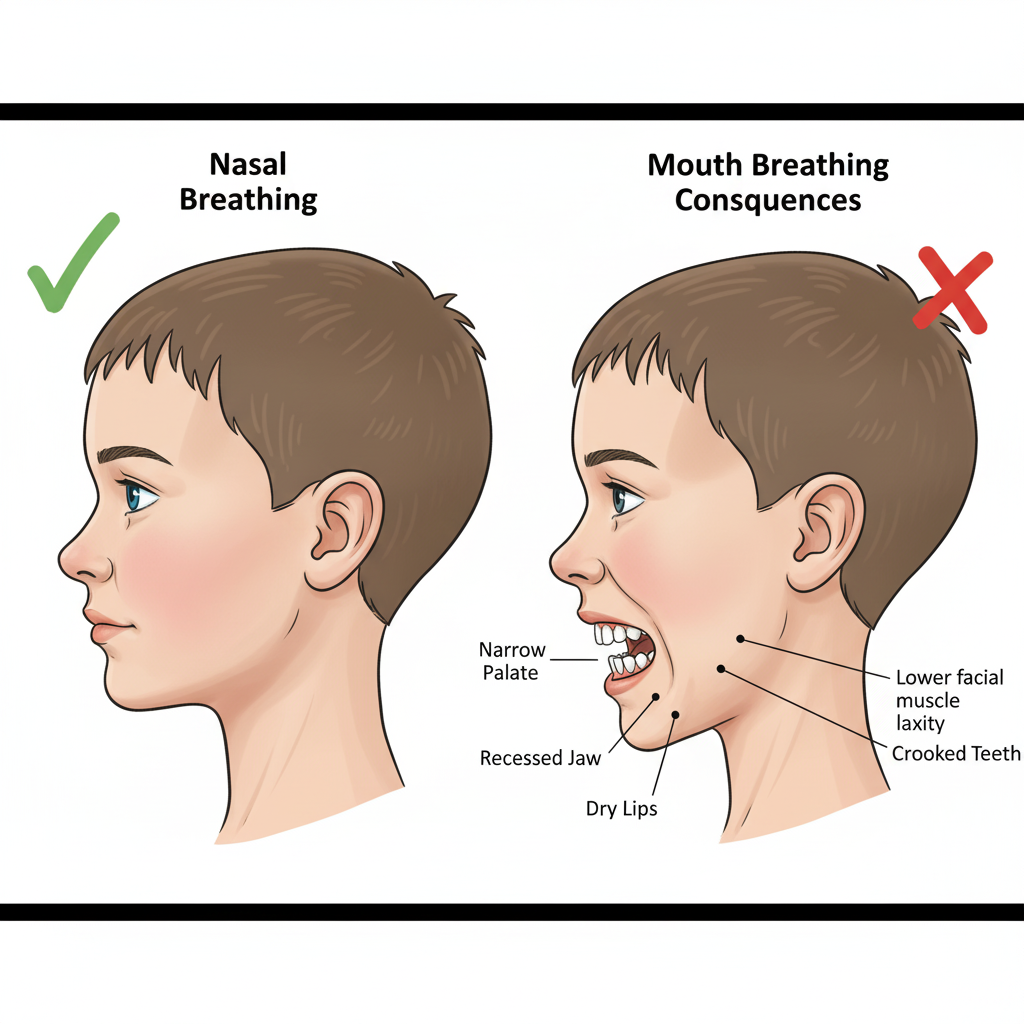

4. 睡眠呼吸障害との関連

睡眠時ブラキシズムは、睡眠時無呼吸症候群(OSA)などの睡眠呼吸障害と密接に関連しています。

• 睡眠時無呼吸症候群(OSA): 小児および成人で睡眠時無呼吸症候群を持つ患者は、ブラキシズムを発症するリスクが高いとされています。特に、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者は、ブラキシズムを発症するオッズが1.8倍高くなるとの報告があります。

• 気道開存への試み: いびきや気道閉塞が起こると、患者は気道を確保しようとして、無意識に歯を食いしばることで顎を動かし、気道を開こうとするメカニズムが働くことがあります。この場合、ブラキシズムは睡眠時無呼吸症候群の「保護メカニズム」として機能している可能性があります。

• 双方向の関係: ブラキシズムが睡眠時無呼吸症候群による覚醒後に発生することもあり、また、ブラキシズム自体が微小な覚醒(マイクロアローザル)を引き起こし、睡眠の断片化を悪化させることもあります。

正確な診断のために

睡眠時ブラキシズムの診断には、患者様やご家族からの詳細な問診、歯科医師による口腔内の診察、そして必要に応じて睡眠検査が用いられます。

1. 問診

以下の項目について、患者様や保護者の方からお話を伺います。

• 睡眠中の歯ぎしり音の有無(ご家族やパートナーからの情報)

• 起床時の顎の痛み、疲労感、開口困難

• 歯の痛み、歯茎の圧痛、知覚過敏

• 側頭部の頭痛

• ご自身の歯ぎしりや食いしばりの自覚

• 日中の疲労感、不眠、いびき、悪夢、夜驚症、むずむず脚などの症状

2. 歯科的・全身的な診察

歯科医師は、口腔内の状況と全身の健康状態を詳細に評価します。

• 歯と歯茎: 歯の異常な摩耗、亀裂、歯の破折、歯肉の退縮、舌圧痕、舌や頬の損傷、歯の圧痛などを確認します。

• 咀嚼筋: 咬筋や側頭筋の肥大、圧痛、顎の動きなどを評価します。

• 顎関節(TMJ): 顎関節の圧痛、開口時の痛み、可動域の制限などを確認し、TMJ障害の有無を調べます。

• 気道評価: マランパチ分類、扁桃腺・アデノイドの大きさ、不正咬合(下顎後退など)、鼻アレルギーの有無など、気道の状態を確認します。必要に応じて、CTなどの画像診断で気道の詳細な評価を行うこともあります。

3. 睡眠ポリグラフ検査(PSG)と筋電図検査(EMG)

重度のブラキシズムや、他の睡眠障害との鑑別が必要な場合には、専門施設での睡眠ポリグラフ検査が推奨されます。

• 睡眠時筋電図(EMG): 睡眠中の咀嚼筋(咬筋など)の活動を記録することで、ブラキシズムの有無、頻度、持続時間、強度を客観的に評価できます。これにより、「確実なブラキシズム(Definitive bruxism)」の診断が可能となります。通常の睡眠検査では咀嚼筋の筋電図は記録されないため、特別な誘導線を追加する必要があります。

アーツ歯科&小児デンタルランドでのアプローチ:小児矯正・上顎拡大・非抜歯を考慮した総合治療

千葉県市川市八幡にあるアーツ歯科&小児デンタルランドでは、睡眠時ブラキシズムの治療において、単一の対症療法に留まらず、多角的な視点からの包括的な治療を実践しています。特に、成長期のお子様に対しては、小児矯正や上顎拡大、非抜歯といったアプローチを積極的に取り入れ、根本的な改善を目指します。

治療は、主に以下の要素を組み合わせた学際的なアプローチで行われます。

1. 基礎疾患の管理と生活習慣の改善

ブラキシズムの背景にある原因を取り除くことが最も重要です。

• 睡眠時無呼吸症候群(OSA)の治療: OSAがブラキシズムの引き金となっている場合、CPAP療法、アデノイド・扁桃腺切除術、上顎拡大などの治療を行うことで、ブラキシズムが改善することが多く報告されています。特に、成長期のお子様において、上顎拡大は気道容積の確保に有効であり、ブラキシズムの軽減にもつながります。

• 不正咬合の治療: 歯の噛み合わせの不均衡がブラキシズムの原因となっている場合、小児矯正を含む歯科矯正治療によって、噛み合わせのバランスを整えることでブラキシズムの改善が期待できます。当院では、可能な限り非抜歯での矯正治療を検討し、お子様の歯の健康と機能を最大限に引き出すことを目指します。

• ストレス・不安管理: ストレスや不安が強い場合には、認知行動療法(CBT)やリラクセーション法、カウンセリングなどが有効です。

• 薬物や嗜好品の調整: SSRIなどの特定の薬剤、ニコチン、アルコール、カフェインの摂取がブラキシズムを悪化させている場合、医師と相談の上、これらの使用量を減らすか中止することで症状の改善が見られます。

• 胃食道逆流症(Reflux)の治療: 逆流性食道炎がブラキシズムを誘発することがあるため、制酸剤などの治療で症状を管理します。

• その他の要因: 鉄欠乏性貧血や甲状腺機能障害などもブラキシズムに関連することがあるため、これらの基礎疾患があれば治療を行います。

2. 口腔装置(オーラルアプライアンス)の使用

歯や顎関節を保護し、症状の緩和を図るために口腔装置を使用します。

• ナイトガード(咬合スプリント): 睡眠中に装着することで、歯の摩耗や損傷を防ぎ、顎関節や咀嚼筋への負担を軽減します。しかし、これは歯の保護が主な目的であり、歯ぎしりや食いしばり自体を完全に止めるものではなく、睡眠の断片化を抑制する効果は限定的です。

• 下顎前方誘導装置(MAD): 睡眠時無呼吸症候群の治療にも用いられる装置で、下顎を前方に移動させることで気道を開き、ブラキシズムの改善にも寄与する場合があります。特に、軽度から中等度のOSAとブラキシズムを併発している患者様には有効な選択肢となります。ブラキシズム用のアプライアンスをOSA患者に使う場合、舌の位置に影響を与えないよう、下顎に装着するタイプが推奨されます。

• 小児への応用: 小児への口腔装置は、噛み合わせの変化のリスクがあるため、FDA(米国食品医薬品局)の承認は得ていませんが、症状が重い場合や、将来的な顎顔面矯正(MMA)手術までのつなぎとして、オフブランドで用いられることがあります。アーツ歯科&小児デンタルランドでは、お子様の成長段階と症状に合わせて、適切な口腔装置の選択と、長期的な経過観察を行います。

3. 薬物療法(薬物治療)

他の治療法で効果が見られない場合や、症状が非常に重い場合に、医師の判断で薬物療法が検討されます。

• 筋弛緩剤: ジアゼパムなどの筋弛緩剤は、顎の筋肉の緊張を和らげる効果があります。

• 抗てんかん薬: ガバペンチンなどが用いられることもあります。

• ボツリヌス毒素注射: 顎の筋肉(咬筋など)に直接ボツリヌス毒素を注射することで、筋肉の活動を抑制し、ブラキシズムの強度を軽減する治療法です。

健やかな未来のために:早期発見と総合治療の重要性

睡眠時ブラキシズムは、単なる歯の癖ではなく、歯や顎、そして全身の健康にまで影響を及ぼす可能性のある重要な睡眠関連運動障害です。特に成長期のお子様においては、未治療のブラキシズムが顎顔面の発育や行動、学習能力にまで悪影響を及ぼす可能性があるため、早期発見と適切な介入が極めて重要です。

千葉県市川市八幡のアーツ歯科&小児デンタルランドでは、この多岐にわたる睡眠時ブラキシズムの問題に対し、小児から成人までの患者様一人ひとりの状態を詳細に評価し、最適な治療計画をご提案いたします。小児矯正、上顎拡大、そして非抜歯を基本方針とした矯正歯科治療に加え、睡眠医学の知見を取り入れた総合的なアプローチで、皆様の健やかな笑顔と質の高い睡眠をサポートしてまいります。

歯ぎしりや食いしばりの症状にお悩みの方、あるいはご家族にその兆候が見られる方は、ぜひ一度当院にご相談ください。専門的な視点から、適切な診断と効果的な治療法をご提案し、皆様の健康な未来を共に築き上げていくことをお約束いたします。

なお、上記は情報提供のために記載しておりますが、治療法によっては他院への紹介が必要になる治療法もあります。